Immanuel Kant supo entender que se encontraba en medio de un complejo periodo de cambio cultural. Lo llamó “ilustración» para remarcar que no vivía en una era ya ilustrada, sino que estaba en proceso de ilustrarse. El alemán lo entendió como un esfuerzo de liberación de las cadenas impuestas a la humanidad por la ignorancia. Dicho en sus propias palabras:

“La ilustración es el abandono por parte del hombre de una minoría de edad cuyo responsable es él mismo. Está minoría de edad significa la incapacidad para servirse de su entendimiento sin ser guiado por algún otro. Uno mismo es el culpable de dicha minoría de edad cuando la causa no reside en la falta de entendimiento, sino en la falta de resolución y valor para servirse del suyo propio sin la guía del de algún otro. ¡Sapere aude! ¡Ten el valor para servirte de tu propio entendimiento! Tal es el lema de la ilustración”.

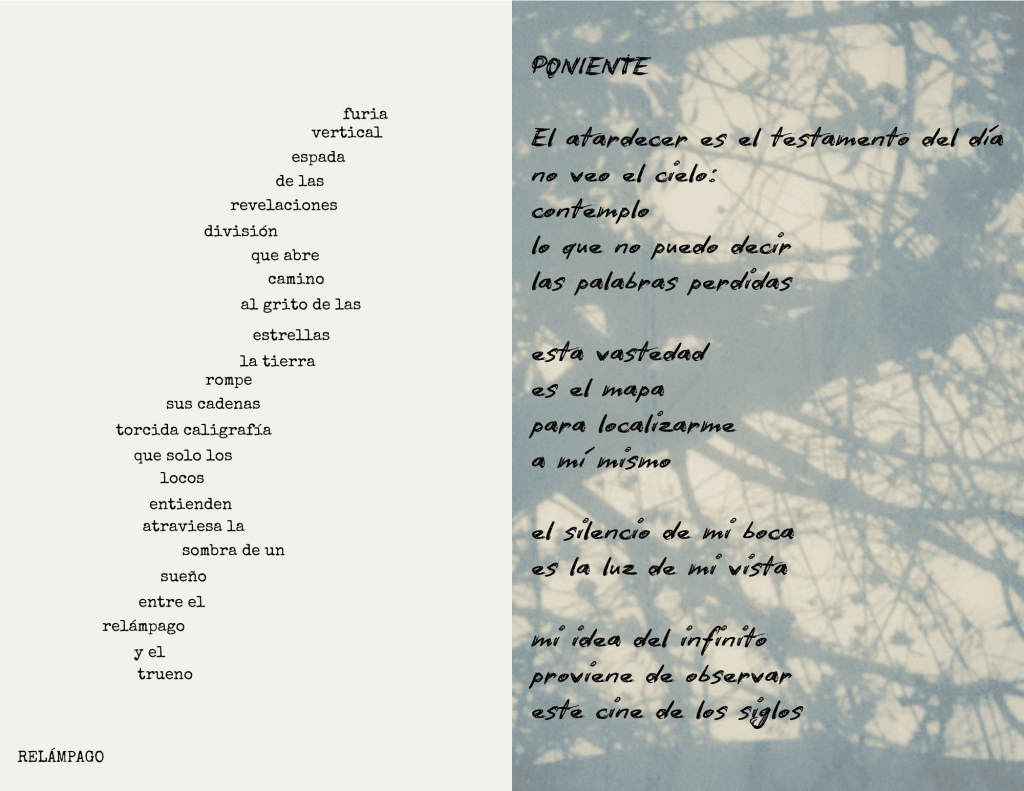

Siglos después, los filósofos Theodor Adorno y Max Horkheimer escribieron Dialéctica de la ilustración, un libro brillante y pesimista en donde trataron de explicar por qué el sueño kantiano fracasó en su propósito de alcanzar una existencia libre y resuelta para el ser humano. Entre otros argumentos, el texto planteó que la ilustración fue un proceso que permitió el desarrollo de fuerzas que también la socavaron, porque irónicamente, al racionalizar todo, el esfuerzo ilustrado provocó que incluso un concepto como el de Verdad terminara pareciendo también un mito:

“En el proceso sin fin de la ilustración, toda determinada concepción teórica cae con inevitable necesidad bajo la crítica demoledora de ser solo una creencia, hasta que también los conceptos de espíritu, de verdad, incluso el de Ilustración, quedan reducidos a magia animista”.

Fue así como la utopía ilustrada se desfondó. Adorno y Horkheimer no cayeron en la tentación de intentar encontrar un sucedáneo, sino que se esforzaron en señalar los límites y las contradicciones del proceso ilustrado. Horkheimer expresó más adelante su preocupación acerca de que la “dialéctica de la ilustración» fuese en realidad una “aporía de la ilustración”, es decir, algo irresoluble.

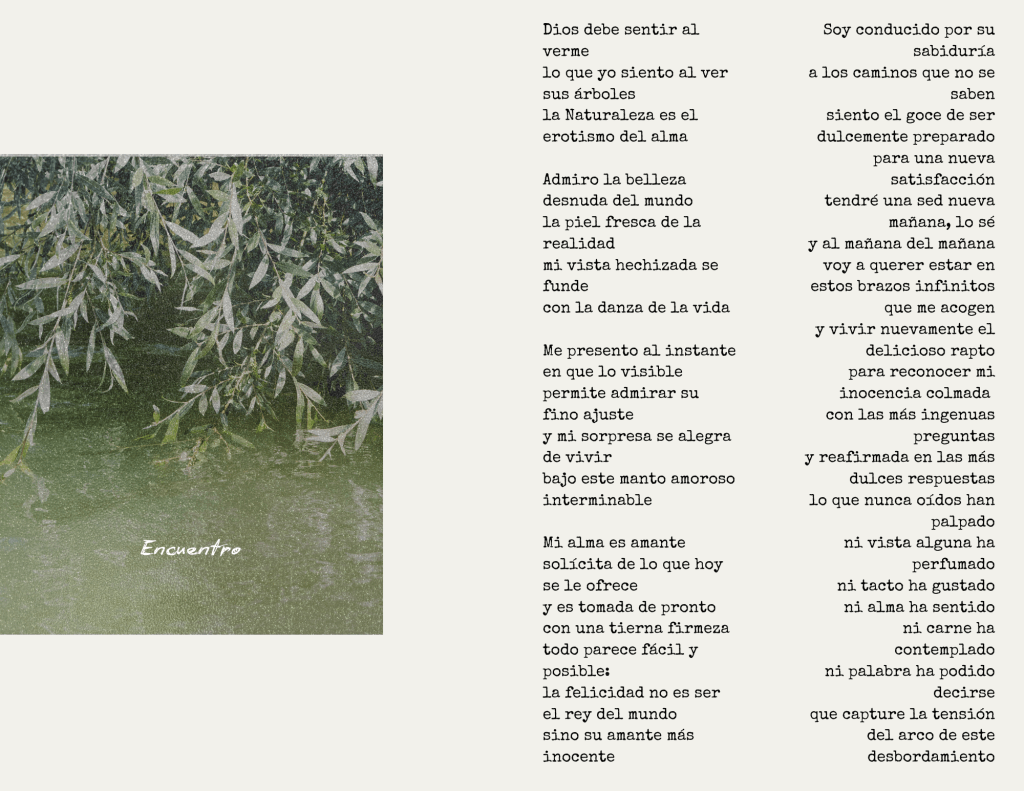

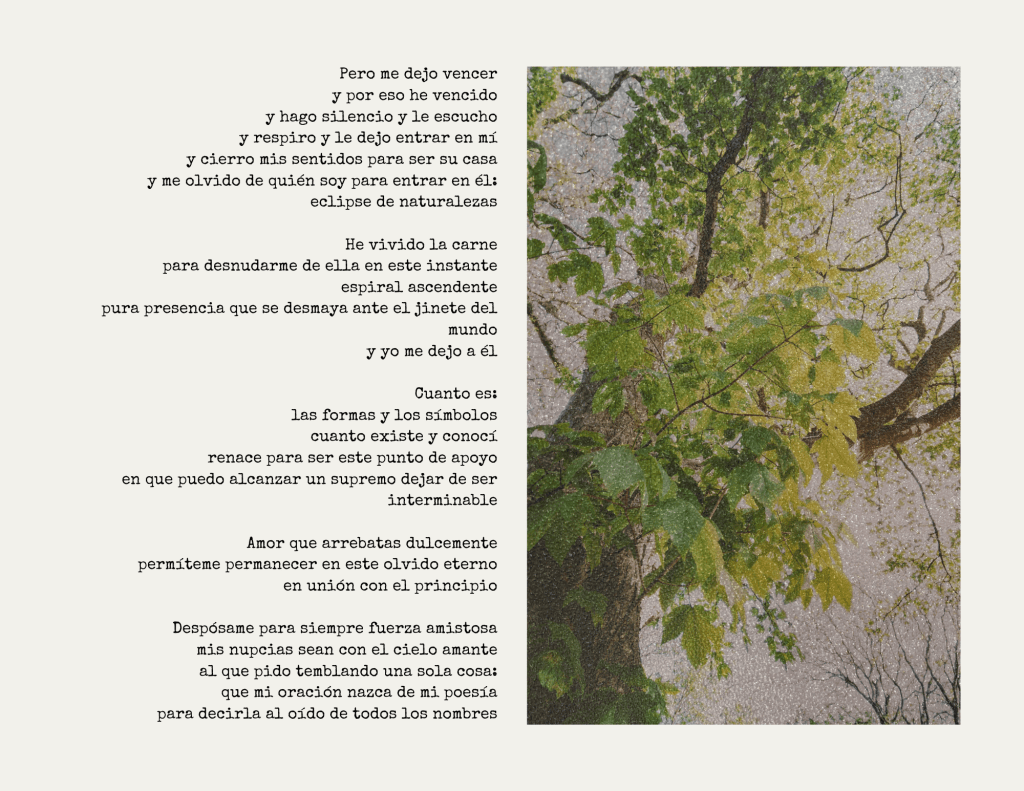

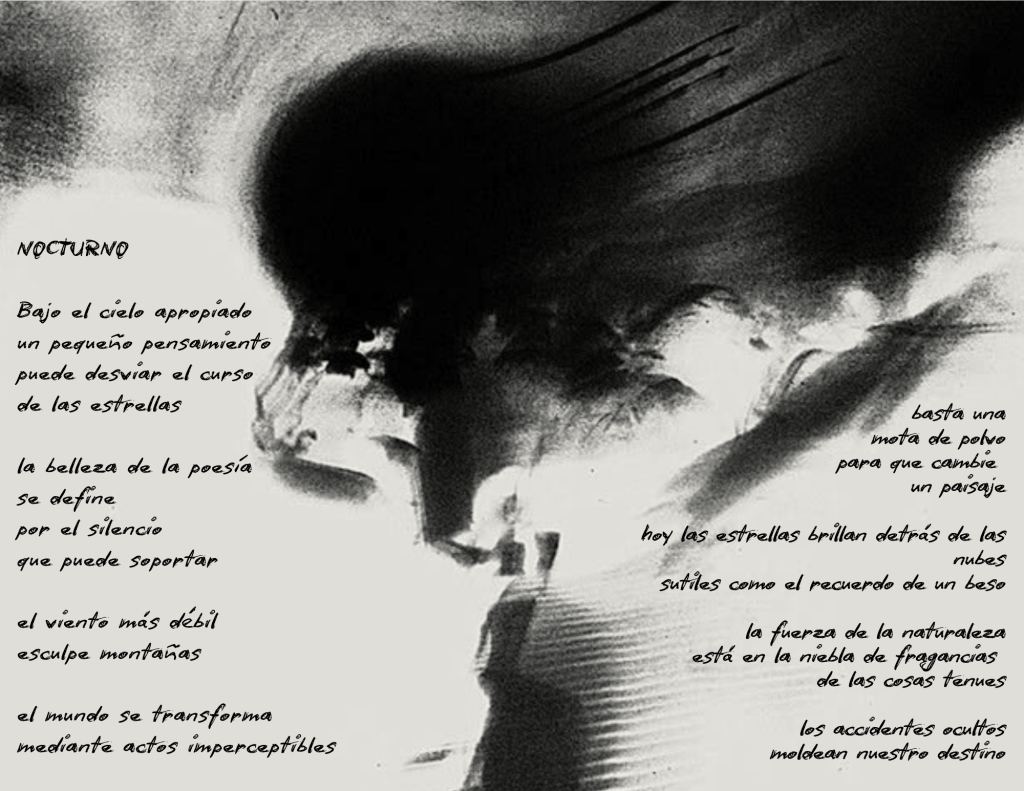

¿Qué podemos hacer frente a este dilema? Sospecho que como a esta “aporía de la ilustración” se llegó a través de la desmitificación de todo lo milagroso del mundo, para superarla se necesitará lo opuesto: reencantar la realidad, pero de forma deliberada y consciente. No es engañarnos, sino entusiasmarnos de nuevo. Este proceso es simbolizado en La muerte en Venecia, de Thomas Mann. En esta obra podemos ser testigos de cómo el célebre académico Gustav von Aschenbach, en el ocaso de su vida, está dispuesto a hacer el ridículo y a dejar de lado aquello con lo que se siente orgulloso con tal de rendir tributo al amor, a la felicidad y a la belleza. Él demuestra que nunca es demasiado tarde para perseguir una idea hasta el borde del horizonte, lo que es la máxima prueba de pasión por la vida. Sus actos dan fe de lo que perdió la ilustración en su camino: la fiebre por existir, por luchar y por amar a través de las ideas.

La ilustración necesita encarnase para que la verdad sea otra vez una excitante insinuación; la filosofía, tentación y desenfreno; la literatura, incansable fervor